LEARN WITH US 開講授業一覧|2024年度

LEARN WITH US

開講授業一覧

2024年度

社会共創科目(公開授業)開講科目一覧

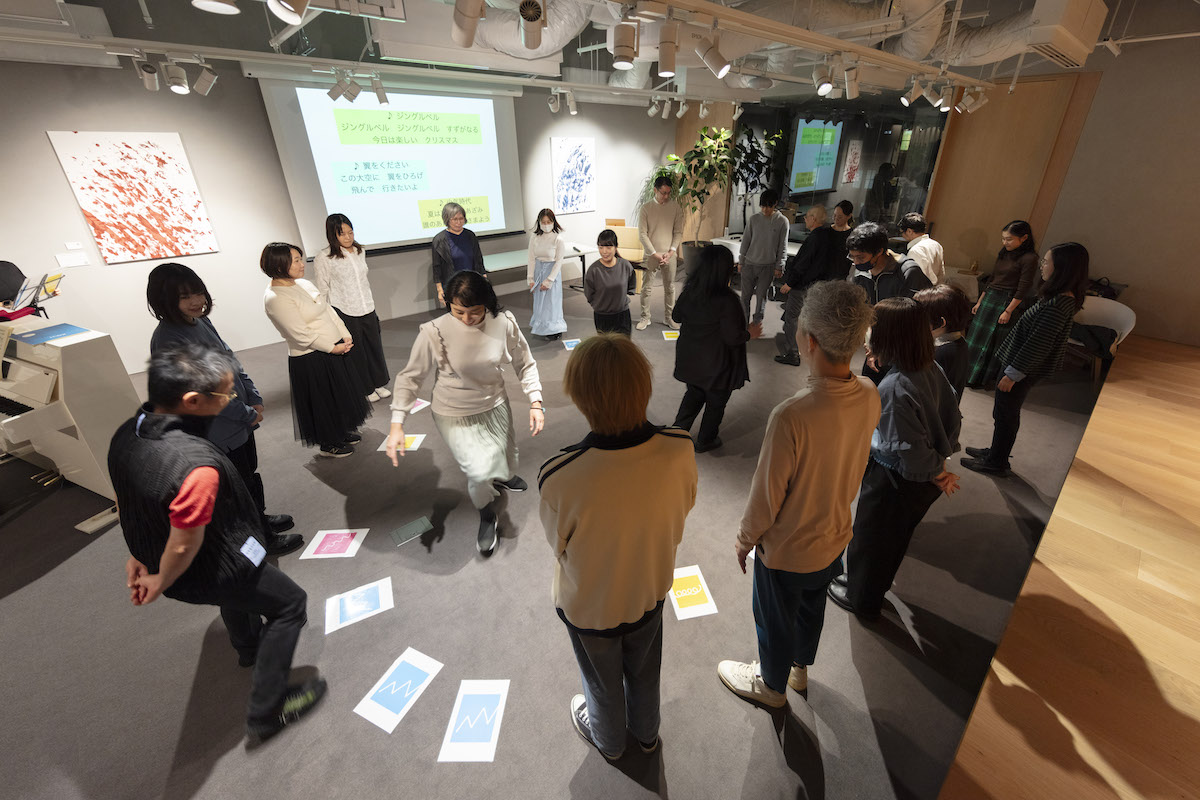

社会共創科目(公開授業)は、藝大生対象の正規授業を社会人※が受講できる特別科目で、2023年にスタートした新たな枠組みの授業です。藝大生と社会人が共に学ぶ機会を創出し、講義科目では活発な議論を、演習科目では協働を目指します。

2024年度は、キュレーションのアプローチを多角度的な視点から学び、複眼的な思考力を育てるカリキュラムとして、6つの科目を開講します。

詳しい受講方法については、各授業のページと、下記「一般の方へ・受講に際してのご案内」をご覧ください。

アートフィールドの第一線で活躍する学内外の講師陣に学ぶ、領域横断的な「キュレーション」の手法が、日々の生活に息づく知恵や術の一つになることを切に願っています。

※一般の方はどなたでも受講できます。これまでご参加いただいた社会人受講生は、プロフェッショナルの学芸員やアートマネージャー、アーティスト、美術・人文系学生、クリエイティブ職や企画職に就いているビジネスパーソンだけでなく、医療・福祉系従事者や、主婦・主夫の方、IT系スタートアップの方、自治体職員の方等、普段から文化芸術に携わるお仕事をされていない方々にも数多くお集まりいただきました。

有楽町藝大キャンパス

アートは特別な人だけのものではありません。

答えのない世界で、常識や経験則だけでは通用しない時代に、アートはこれまでの文脈を超えて自ら新しい価値を生み出す手助けをしてくれます。

ビジネスに、街に、社会に、そして個人の生き方にグッドシフトを起こすために、今以上にアートを学ぶことが求められている時代はないかもしれません。

有楽町では、「有楽町アートアーバニズム(YAU)」を掲げ、アートと社会を結ぶ活動を行ってきました。

そして、2024年、東京藝術大学の講座を一般の方向けに開講いたします。

※「展覧会設計演習」「音楽×身体表現×福祉」の申込・お問い合わせは「有楽町藝大キャンパス」事務局までお願いいたします。

info@yurakucho-geidai-campus.jp

https://yurakucho-geidai-campus.jp/ (4月以降オープン予定)

講義科目

多彩な芸術文化活動とそれらのキュレーションの実践について国内外の事例を歴史的に検証し、新しい形のキュレーションのあり方を模索します。

演習科目

実践的な演習プログラムを通して、アートと社会を接続する仕組みや方法について主体的に学びます。

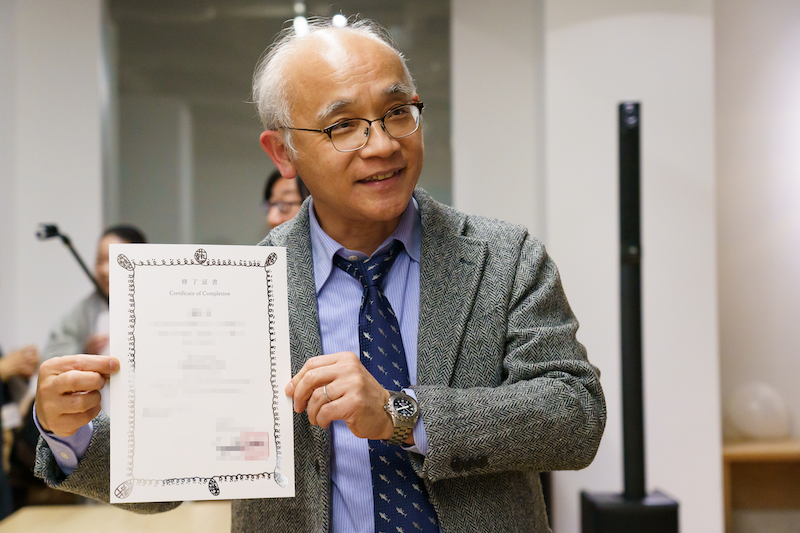

修了証発行について

写真:冨田了平

キュレーション教育研究センターの社会共創科目(公開授業)では、受講生の方に修了証を発行しています。

出席回数やリアクションペーパーの提出等、各科目ごとに発行基準は異なりますが、みなさまの積極的な受講を期待しています。

※藝大生は発行対象ではありません。

※この修了証は本プログラムを受講したことを示すものであり、資格や学位を証明するものではありません。

一般の方へ・受講に際してのご案内

・授業ごとに講座の形式(レクチャー/ワークショップ/対面ORオンライン実施)が異なりますので、お申し込み前に必ずご確認ください。

・授業ごとに、定員の有無が異なります。定員のある授業は、選考基準を設けることがございますのであらかじめご了承ください。詳しくは各授業の紹介ページをご参照ください。

・有料の授業は、受講申込フォームにご記入いただいた後、キュレーション教育研究センターから届く受講決定通知メールで支払い等の案内がございます。必ずご一読ください。

・オンライン/オンデマンド授業の、記録・録画等は固くお断りしています。万が一発見した場合については、法的措置をとる可能性がございます。

・同じセメスターの、複数の授業にお申し込みいただくことも可能です。

・その他受講に際してのご質問等ございましたら、「CONTACT」ページのフォームよりお問い合わせください。