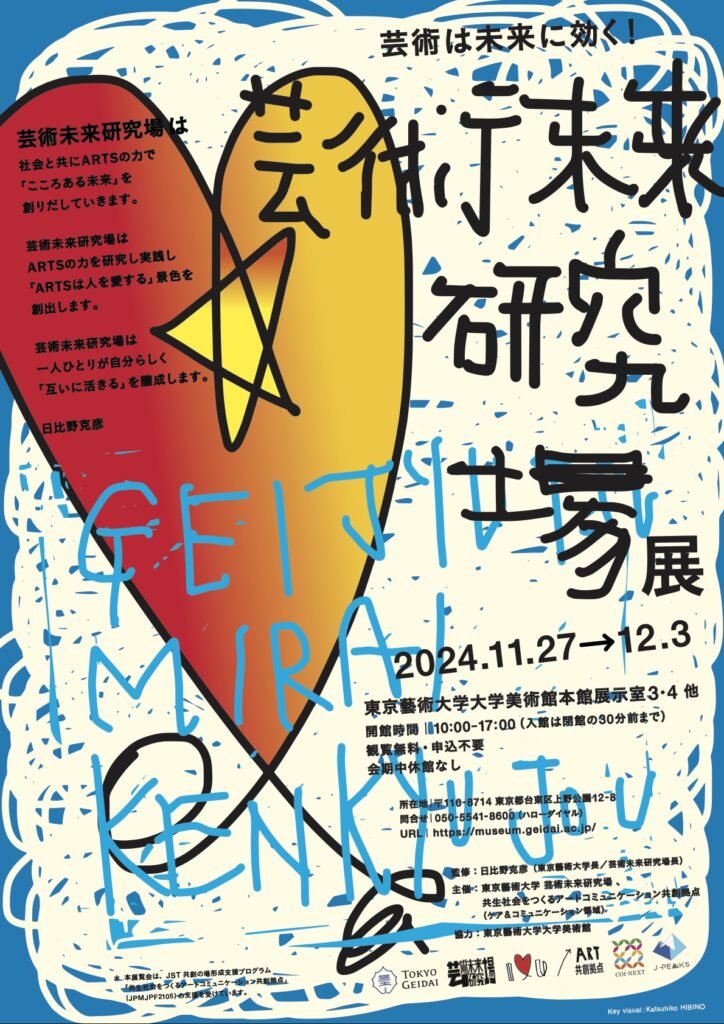

表現する人たちをどのようにサポートできるのか? ーキュレーション教育研究センターと〈みずほ〉が取り組む「東京藝大『I LOVE YOU』プロジェクト2024」

表現する人たちをどのようにサポートできるのか?

キュレーション教育研究センターと〈みずほ〉が取り組む「東京藝大『I LOVE YOU』プロジェクト2024」

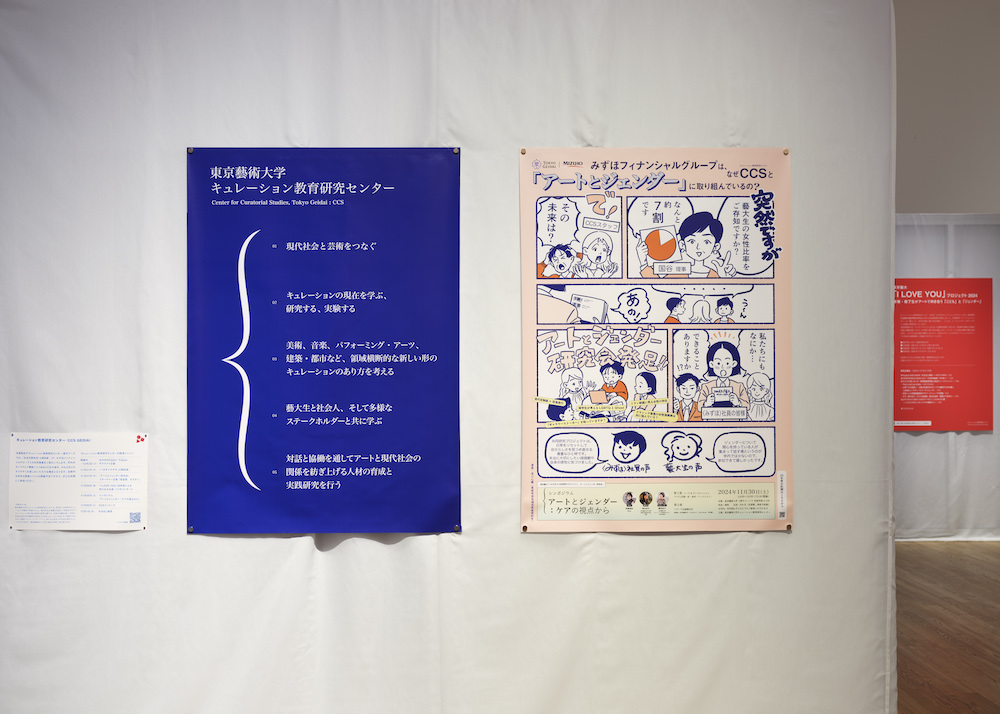

東京藝術大学キュレーション教育研究センター(以下、CCS)とみずほフィナンシャルグループ(以下、みずほFG)は、2023年度より「アートとジェンダー」共同研究プロジェクトに取り組んでいます。

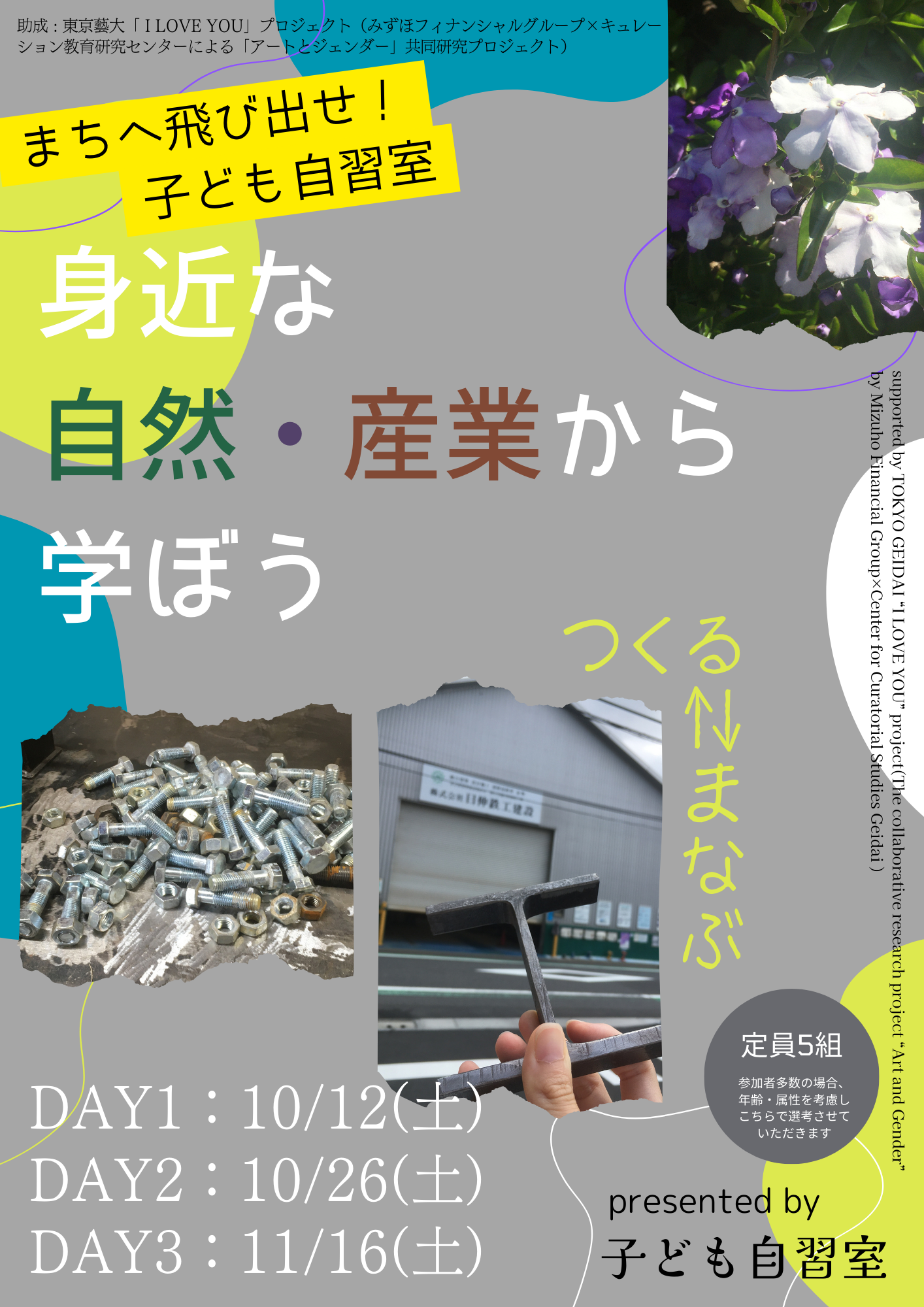

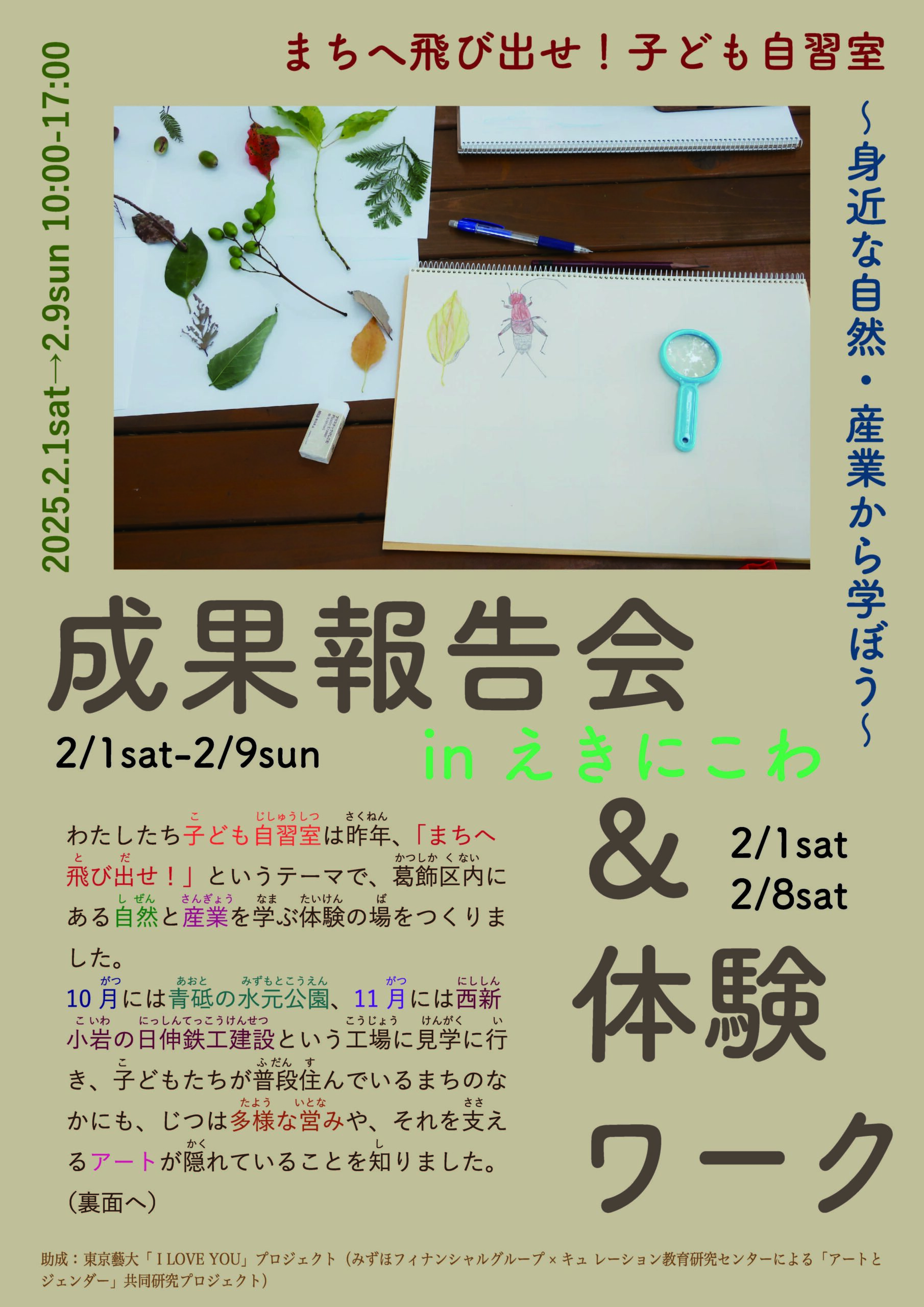

この一環で、2024年度より、本学卒業生・修了生を対象に、「ジェンダー」「こども」をテーマにした企画公募事業 『東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクト 2024』に参画しています。本事業は助成総額を300万円(1件あたり最大50万円)とし、2024年度は計8件の企画を採択しました。

本事業の特徴は、みずほ社員とCCSスタッフがともに、採択者の企画の実現をサポートするという点です。企画の実現に奔走する採択者のみなさんと、それを見守るみずほ社員とCCSスタッフはどのようなやりとりを行っていたのでしょうか。試行錯誤だった事業発足1年目。そのサポート内容についてレポートします。

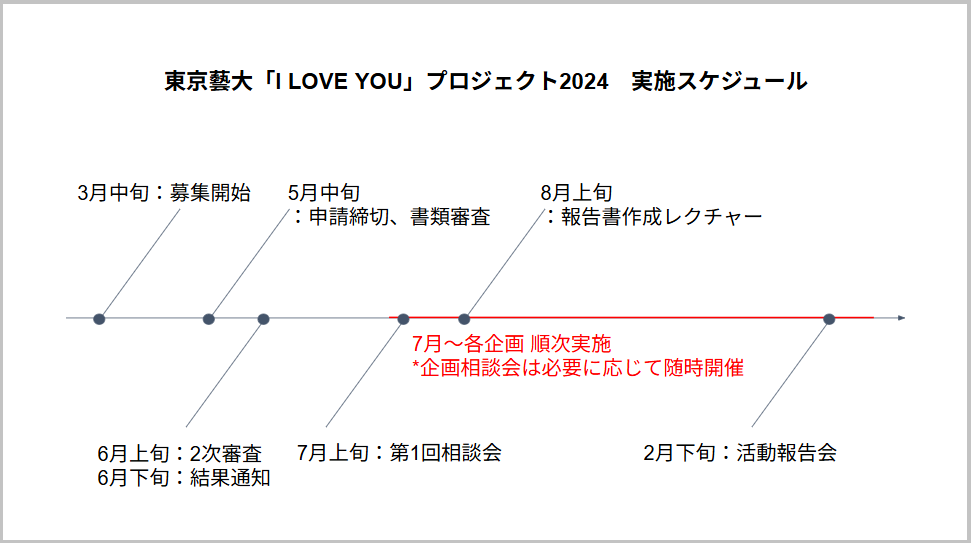

採択から実施、実施報告会までの流れ

2024年度の主なサポート内容は、①個別相談会、②広報協力、③報告会・個別の振り返り会の実施の3つです。

まず、すべての採択者と実施したのが、採択後すぐの7月上旬にオンラインで開催した「相談会」です。各採択者との相談会には、CCSスタッフだけでなく、「この企画を応援したい!」と手を挙げたみずほ社員2~3名が参加し、採択者へ企画の感想を直接伝える場となりました。みずほ社員からは企画のどの部分を魅力的に感じたかといった率直なコメントが寄せられ、採択者にとっては自身の企画の強みや評価のポイントを知る機会となりました。

また、企画の実現にむけて、企画を届けるターゲット層の想定や実施会場の選定基準、広報計画など、採択者の実施イメージを伺いました。みずほ社員とCCSスタッフが「どのように、誰に届けたいのか」という視点で採択者の関心をヒアリングをしながら、ターゲットに即した広報手法や文言のアドバイスをしたり、〈みずほ〉やCCSのリソースを使ってどのようなサポートができるのかを考える場となりました。

採択者からは、助成金で適用できる費目の確認や、イベントのスケールに見合った予算案かどうかといった具体的な質問だけでなく、みずほ社員との交流を望む声や自身の活動を一過性に終わらせないためにどうすればよいのかといった長期的な戦略まで、一人一人異なる要望や相談が寄せられました。

第1回相談会のあと、8月上旬には採択者同士の顔合わせを兼ねて、助成金の実施報告書の書き方について、CCSスタッフがオンラインレクチャーを行いました。これらの顔合わせを経て、企画内容や経験値もさまざまである採択者の必要に応じて次回の相談会を設定したり、メールベースで企画の進捗を伺うなど、各採択者に沿った方法やタイミングで企画準備で躓いていることがないかなどを見守ることになりました。

〈みずほ〉ならではの広報協力

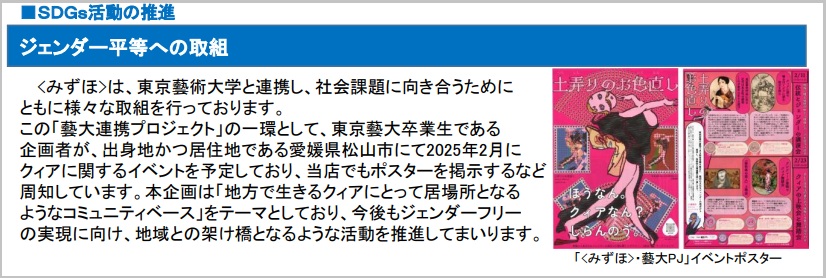

企画の実現に不可欠なのが、企画内容のブラッシュアップと並行して、チラシやSNS等を活用した企画広報です。〈みずほ〉は全国47都道府県に支店があることから、みずほ社員が企画の実施会場近くの支店に働きかけ、企画のチラシを配架させていただくという連携が実現しました。採択企画の中には、東京都以外にも愛媛県や北海道を開催地としているものもありましたが、全国にネットワークを持つ〈みずほ〉の強みを活かして、各地の支店でもチラシを配架することができました。

銀行の中に、展覧会やコンサートといったアート関連のチラシが置かれている。そのような光景が採択者には新鮮に映ったようです。地域に根差した活動を模索している採択者は、支店に直接チラシを持ち込むことでみずほ社員とのささやかな交流も図っていました。また、チラシの支店配架だけでなく、企画情報を社内SNSで発信するなど、〈みずほ〉ならではの広報も行われました。

喫茶店にあるティッシュの形を模したユニークなチラシを制作した企画も(写真)。採択者の趣向を凝らしたチラシを支店で配架しました。

写真提供/Projects HAKI-DASHI:吐き出し喫茶・ハキダシラヂオ

〈みずほ〉松山支店の広報協力をいただきながら実施した採択企画は、愛媛県と包括連携協定を締結する企業による「えひめサポーターズクラブ」の報告書でも取り上げられました。

3者で企画を振り返る

みずほ社員とCCSスタッフは、企画の制作過程で生じる相談や広報協力に応じながら、現場に赴いて企画の本番を見届けます。場合によっては、実施後に個別に振り返り会を開き採択者の所感を伺いました。振り返り会では、みずほ社員は客観的な立場で企画を体験した意義や素朴な疑問点を、CCSスタッフは「今後はこういうこともできるかもしれない」という企画の今後の可能性などを、採択者と共有し合いました。

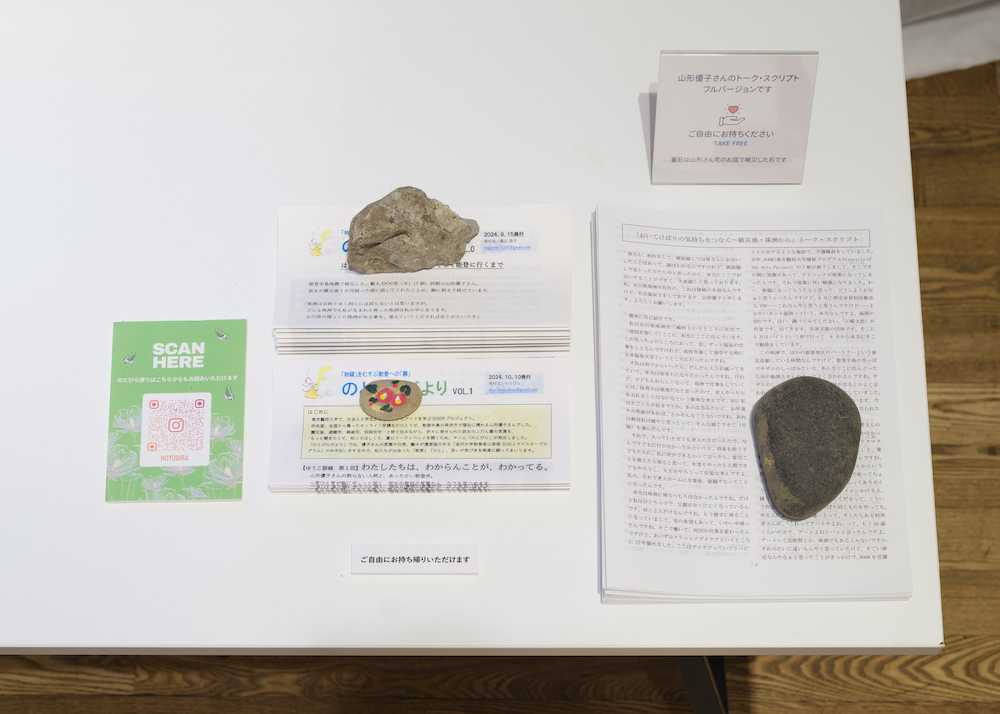

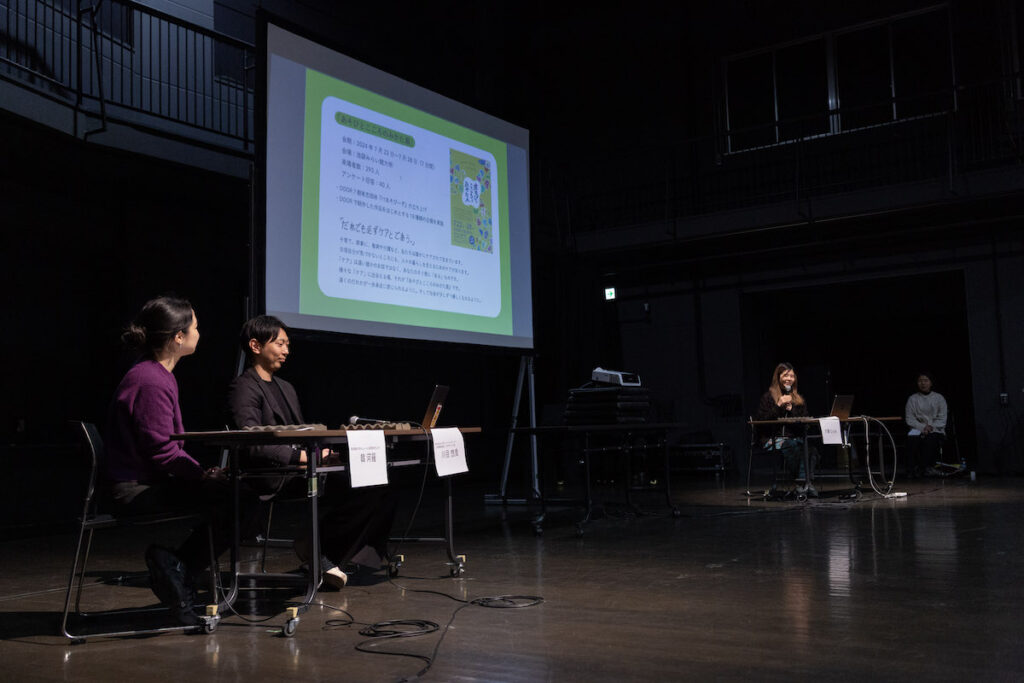

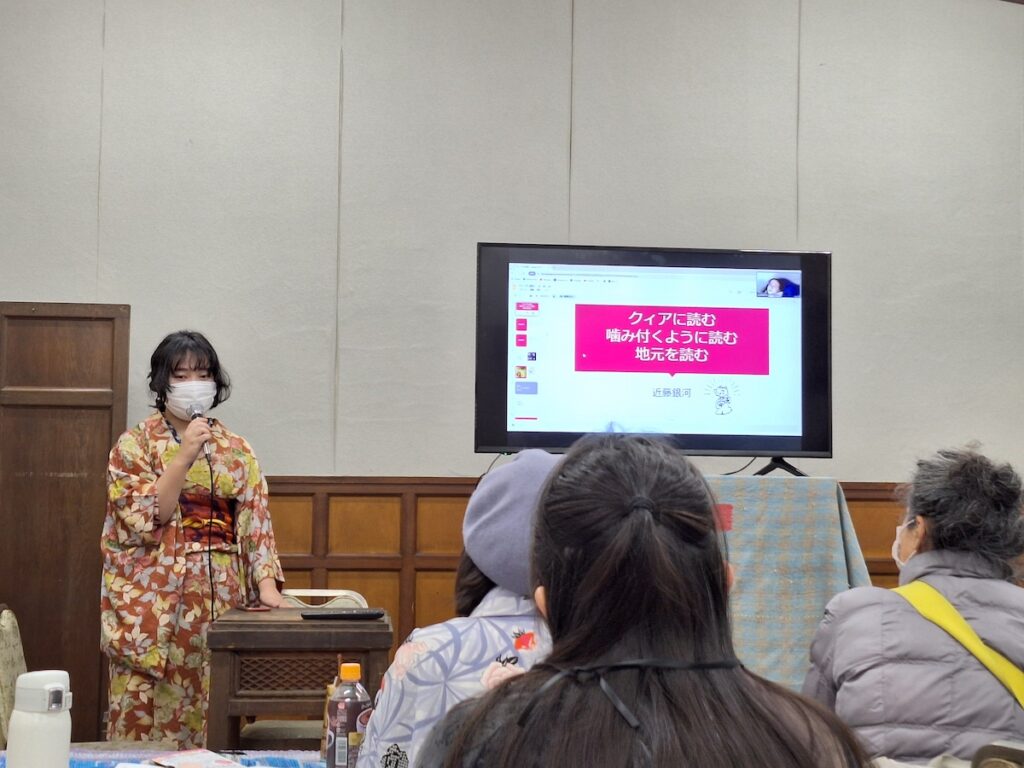

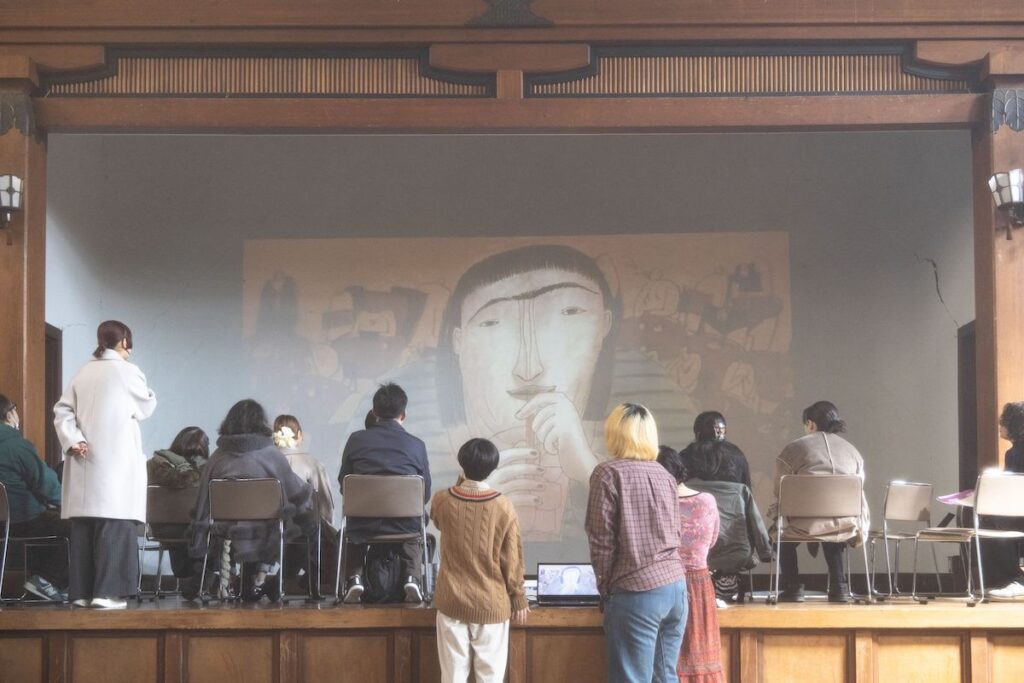

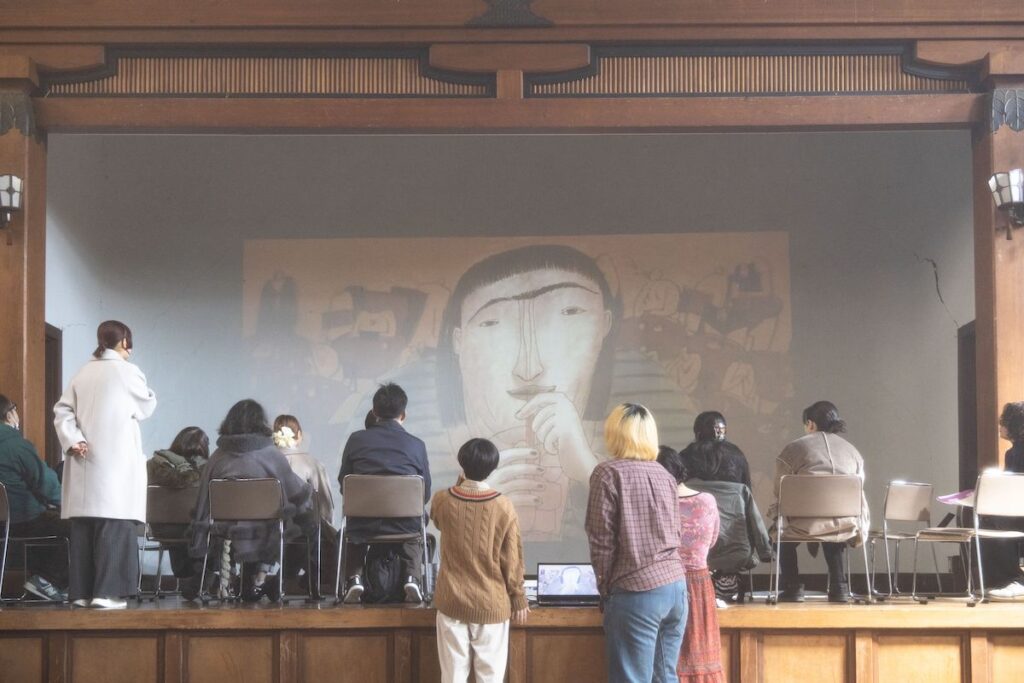

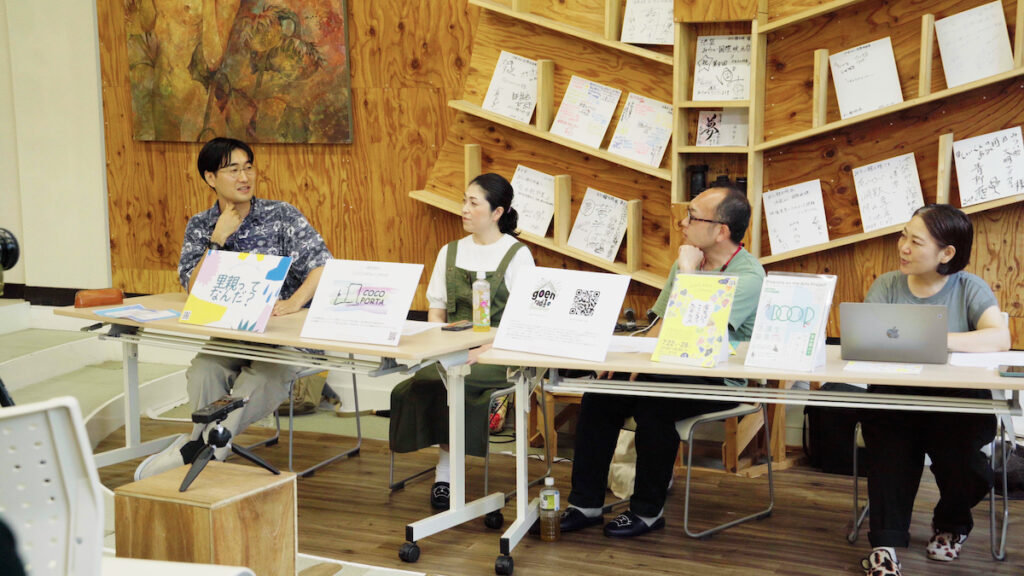

そして、2025年2月23日には、全採択者による「東京藝大『I LOVE YOU』プロジェクト2024 採択企画報告会~CCS×みずほFGと振り返る企画の届け方、伝え方」を開催しました。採択者とみずほ社員、CCSスタッフが登壇し、企画の意義や実施までのプロセスを言語化することで、「ジェンダー」や「こども」という関心領域が重なる採択者同士が出会い、それぞれのノウハウが持ち寄られる時間となりました。みずほ社員とCCSスタッフが企画実施まで相談役としてサポートするだけでなく、振り返りまで参画することで、採択者がさまざまな視点から企画を捉え、活動を続けるにあたって何かしらのヒントを得られればと思っています。

企画報告会の様子(写真:横山渚)

採択者からの声

採択者の思いや進め方にあわせて、みずほ社員とCCSスタッフが実施から振り返りまでコミュニケーションを重ねる。その点が、本事業における「サポート」と言えるかもしれません。採択後に実施報告書の提出で完結するような助成事業とは異なるため、採択当初、採択者からは「どのようなサポートが得られるのか」「どれぐらいのやりとりが発生するのか」といった思いを抱きながらも応募を決めたというコメントがありました。

しかし、実施後には「資金面で助かったのはもちろんのこと、自分たちにはない、少し離れた角度からのコメントをいただけるのが刺激的でした。」「プログラム実施前から、広報物の制作、またプログラム当日にも見学に参加していただき、親身になってプログラム運営に協力していただいたことが印象的でした。」「プログラムの実施期間中に、プログラムについて直接的な意見を伝えてもらうことは少なく、最初はどのような批判があるのか不安に思いましたが、実際にはとても親切に有益なアドバイスをいただくことができました。また第三者に関わってもらうことで、自分たちの取り組みについても客観的に捉え直すことができました。過不足なく、適切な介入が得られたと感じます。」といった好意的な声をいただきました。

まだ見ぬ企画を実現するために日々奮闘していた採択者のみなさんと同じく、〈みずほ〉とCCSもまた、採択者のみなさんとやりとりをしながら、「どのようなサポートができるのか」を模索した1年でした。

事業1年目の経験や採択者からのフィードバックをもとに、2年目の2025年度はさらに充実した事業となるよう準備を進めています。「構想はあるけれどどのように実施できるのかわからない」「自分の活動をどのように社会と接続できるのだろうか」と悩む表現者のみなさんと一緒に知恵を絞りながら、きらりと光るアイデアを形にする一歩を少しでも後押しできれば幸いです。

企画報告会後に開催された採択者と〈みずほ〉とCCSの懇親会の様子(写真:横山渚)

文=韓 河羅

.jpg)

.jpg)