東京藝大 x みずほFG「アートとジェンダー」共同研究プロジェクト

「アートとジェンダー研究会」

レクチャー・シリーズ

第5回

「子育てとフリーランス・キュレーターをめぐる問題について」

日時:2023年12月15日(金)

場所:東京藝術大学 上野校地 国際交流棟4階 GA講義室

講師:難波祐子(東京藝術大学キュレーション教育研究センター・特任准教授)

本研究会では、「アートとジェンダー」というテーマについて多角的な視点から議論することを目指し、様々な分野の専門家によるレクチャーを全5回にわたって行いました。最終回の講師は、当センターの特任准教授である難波祐子が務めました。子育てをしながらフリーランスキュレーターとして活動をしてきた経験から見えてきた地平について語りました。

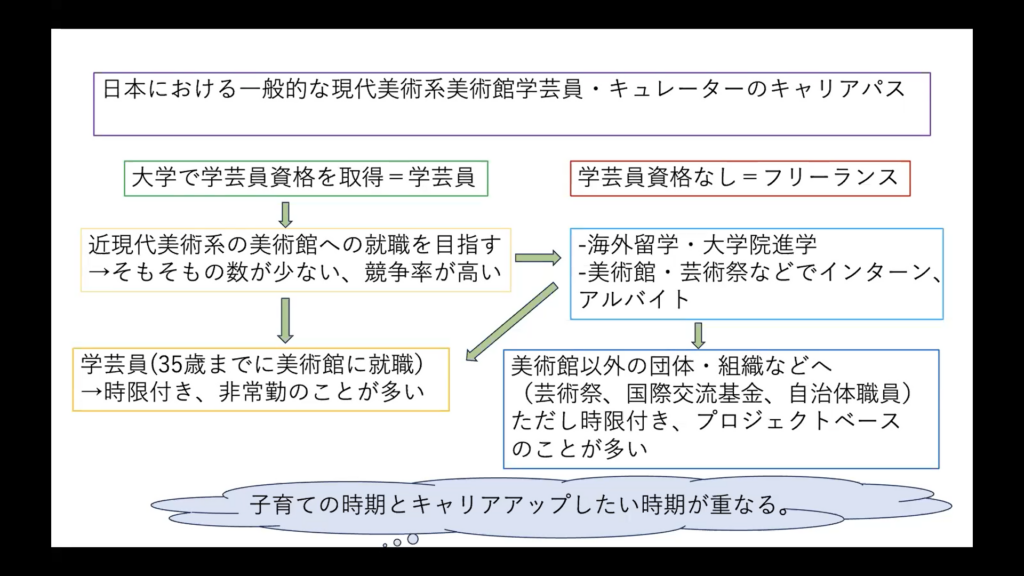

難波はまず、一般的なキュレーターのキャリアパスについて言及しました。大まかに言えば、日本で活動するキュレーターは、美術館に所属する美術館学芸員と、フリーランスで働くキュレーターに二分されます。日本では年間1万人が学芸員資格を取得していると言われているが、募集されるポジションは限られているため、全員が美術館に就職できるわけではありません。難波によれば、一般的には35歳までに学芸員として就職しなければ、その後のキャリアを築くことが難しくなる傾向にあると言います。

学芸員のジェンダーバランスに目を移すと、80年代以前は、圧倒的に男性が多かったのだそうです。90年代になると、留学する学生が増えたことと、プロジェクト型のアートが増加し、求められる学芸員像が変化したことなどから、徐々に女性の学芸員が増えていきました。ただし、同時に指定管理者制度の導入を背景に、契約職員という不安定な雇用形態が増加したため、これが女性に割り当てられた側面もあります。2000年代に入ると、女性館長の登場も顕著にみられるようになってきます。難波は、現在は女性の管理職も珍しくなくなってきており、託児室付きの美術館が登場したり、男性学芸員の育休取得なども推奨され、徐々に女性も働きやすい環境に変わってきているのではないかと考察しました。

上記のような事情を背景としつつ、難波は自身のキャリアを振り返りました。ロンドンの大学で社会人類学を学んでいた難波は、帰国後に科目等履修制度と文部科学省の学芸員資格認定試験制度を利用し、学芸員資格を取得しました。その後は日本と海外を行き来しつつ、時にはフリーランスで、時には美術館等の組織に所属して仕事を行ってきました。子育てをしながらキュレーターとして活動するためには、子どもの成長段階に合わせてキャリアパスを調整する必要があり、苦労したと語りました。

また、子育てをしながら行ったキュレーションの経験を振り返りました。子どもを連れての初めての仕事は、バンコクのジム・トンプソン・アートセンターでのキュレーションだったと言います。子どもが2歳の時、シリン・ネシャットの展覧会で映像作品に釘付けになり、展覧会カタログをお気に入りの絵本とともにしまう姿を見て、自身の考えていた「子ども向け」のイメージが崩されるような衝撃を受けたのだそうです。難波は、この経験をきっかけに乳幼児・未就学児のための鑑賞教育についてリサーチを始めました。

難波がリサーチをもとに企画したのが、東京都現代美術館で開催された展覧会「こどものにわ」です。「こどものにわ」では、乳幼児の発達段階に配慮したり、親子で参加・鑑賞できる作品を展開したほか、子連れの親子が来場しやすい環境づくりや、保護者にリーチする広報に取り組んだそうです。こうして作った展覧会が開場すると、親子の他にも、車いすユーザーや、知的に障害のある方にとっても参加しやすい場になっていることが分かりました。

こうしたキュレーションの経験を通して、難波は、子どもや障害者、アーティストの世界は近しい関係にあるのではないかと考えるようになったといいます。現代アートには、既存の社会の規範からはみ出した人たちを受け入れ、取り込んでいく力があると再認識したと語りました。

難波の語りからは、子育てと仕事を両立するロールモデルがない中で、キュレーターとしての働き方を切り開いていく姿が垣間見えました。子育てと仕事に奔走しつつ、子どもへの眼差しを自身に折り返しながらキュレーションに落とし込む手つきを窺うことができました。