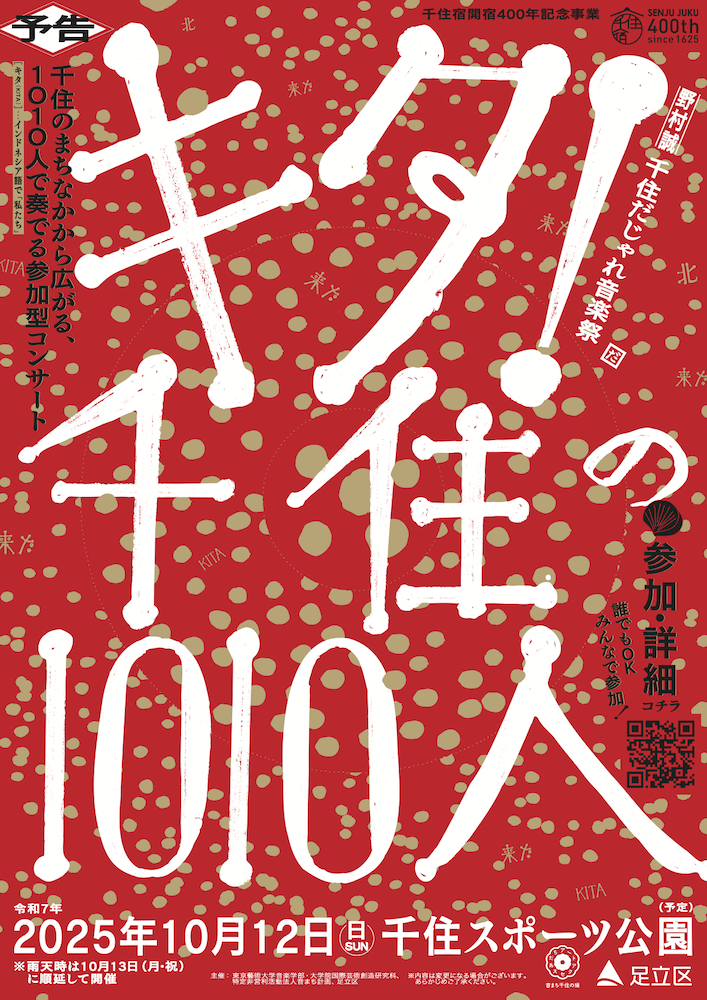

2025年度開講授業 展覧会設計演習

LEARN WITH US

2025年度開講授業

藝大生向け・一般の方向け

展覧会設計演習

展覧会設計演習

※本授業は「有楽町藝大キャンパス」の一環として実施します。

※本授業の申込・お問い合わせは「有楽町藝大キャンパス」事務局までお願いいたします。

開講日時

5/24(土), 6/7(土), 6/21(土), 7/5(土), 7/19(土),

8/30(土), 9/13(土), 9/20(土), 9/27(土),

10/4(土), 10/11(土), 10/18(土),10/19(日), 10/26(日), 11/15(土)

※5月〜9月、11月は10:00〜13:00で開講します

※10月は1週間程度の展覧会を実施する予定のため、授業曜日と時間が変則となります

開講場所

有楽町 YAU STUDIO

東京都中央区銀座一丁目3番先 東京高速道路北有楽ビル1階

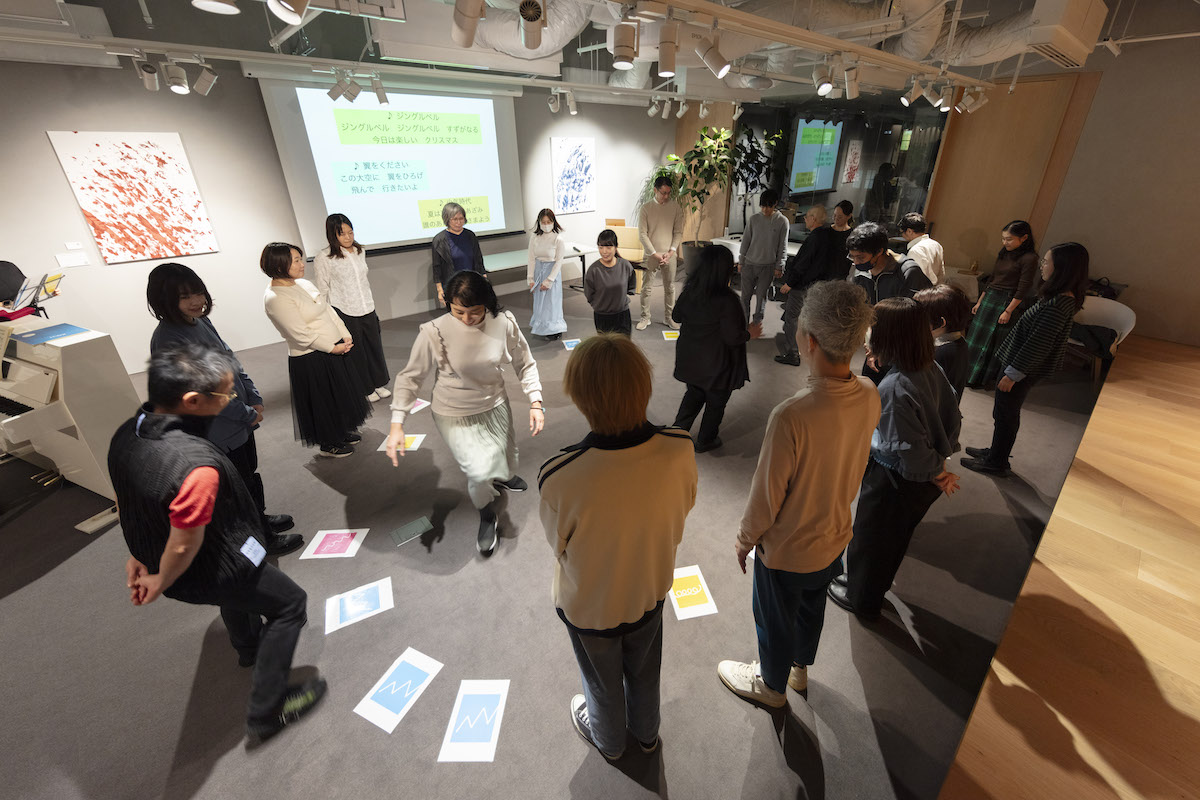

現代美術の展覧会の制作について、都内で一般の観客を対象に小規模な展覧会・アートプロジェクトを実施することを念頭に企画から制作、運営までのプロセスを実践的に学びます。都市空間に介入しながら、通常の美術館での展覧会とは異なる手法で、アートと実社会を結びつけるキュレーションについて藝大生と共に主体的に思考・実験していく機会とします。

授業では展覧会見学や街歩き、アーティストとの対話などを交えながら、展覧会の企画制作に関する必要な知識を学び、実際に街(都市空間)で実現したい展覧会を企画立案し、学生と社会人受講生のチームが主体となって展覧会を運営・開催します。

本授業は 5月から11月にかけて15回の演習授業を基本とし、10月中旬〜下旬に 1週間程度の展覧会開催を予定しています。

授業の一環として実施した企画展の様子はこちらからご覧いただけます

開講場所について|

![]()

本授業は、「有楽町アートアーバニズムYAU」のスタジオを会場として行います。

YAUは、アーティストの活動を街に呼び込み、ワーカーとの交流を誘発する実証プログラムとして生まれました。就業者人数約28万人という日本有数のビジネス街である大手町・丸の内・有楽町にあるスタジオには、映像・写真といったメディアアートからパフォーミングアーツまで幅広いアーティストやその活動を支えるアートマネージャーが集っています。学生とビジネスパーソンが共に参加することで、社会との共創的なコミュニティを育むことを目指し、社会での活躍に結び付くような人材育成を目指します。 https://arturbanism.jp/

一般の方 | 受講方法

定員 | 12名(応募者多数の場合は選考します)

受講方法 | 全15回の対面授業を、¥100,000(税込)で受講できます。

受講生募集期間|3/21(金)~4/21(月)23:59

お申し込み・詳細|「有楽町藝大キャンパス」事務局 https://yurakucho-geidai-campus.jp/

藝大生の方 | 受講方法

授業シラバスを参照の上、Campus Planで履修登録してください。なお、卒業要件単位に含むかどうかは、ご自身の所属する各科のカリキュラムに準じます。

撮影:中川陽介

受講生のみなさんへ

キーワード:#キュレーション #アーティスト #オフィス街 #企画立案 #マネジメント

担当教員(キュレーション教育研究センター 特任准教授・難波祐子)より

社会とアートを結びつけるキュレーションについて、実際の展覧会企画制作・運営を通して藝大生と実践的に学んでみませんか?大学のキャンパスを飛び出して、藝大生と社会人受講生が互いに協力し合いながら、街なかで、小規模ながら実際に実験的な現代美術の展覧会を一緒に作ってみましょう。本講座は、これまで展覧会企画を経験したことがない方でもご参加できます。ただし基本的には展覧会の実施時を含めて全回参加できる方を歓迎します。

先輩修了生の声

- 周りの社会人の方々から確実にタスクを実行するためのフローやチーム内への共有方法などを教えていただき、短い時間で多くの方の知恵を分けていただいたように思いました。また、これから作品を作っていく上でプロの作家さんの制作〜完成までを追えたのはとても良い経験になりました。作品の制作状況や思考を逐一共有いただいていたので、作家として展示の依頼があった時の立ち回りやリサーチの仕方などをリアルタイムに把握することができ勉強になりました。(2024年度受講生、藝大生・先端芸術表現科)

- 作品のコンセプトが決まれば形が見えてくると言っていたことが印象に残っている。(2024年度受講生、20代・大学生)

- 今回は予算班として学んでいたので、設営班や広報班の仕事についてももっと学びたいと思いました。(2024年度受講生、20代・会社員)

- 自分1人ではできない規模の展覧会の全体に携わることができたため、今後自分でプロジェクトをやる際のハードルが下がったように思う。(2024年度受講生、藝大生・国際芸術創造研究科)

担当教員

難波祐子 (キュレーション教育研究センター 特任准教授)

東京都現代美術館学芸員、国際交流基金文化事業部企画役(美術担当)を経て、国内外で現代美術の展覧会企画に関わる。 企画した主な展覧会に「こどものにわ」(東京都現代美術館、2010年)、「呼吸する環礁アトール)―モルディブ-日本現代美術展」(モルディブ国立美術館、マレ、2012年)、「大巻伸嗣 – 地平線のゆくえ」(弘前れんが倉庫美術館、青森、2023年)など。また坂本龍一の大規模インスタレーション作品を包括的に紹介する展覧会(2021年:M WOODS/北京、23年:M WOODS/成都、24-25年:東京都現代美術館)のキュレーターを務める。札幌国際芸術祭2014プロジェクト・マネージャー(学芸担当)、ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014キュレーター。著書に『現代美術キュレーターという仕事』、『現代美術キュレーター・ハンドブック』『現代美術キュレーター10のギモン』(すべて青弓社)など。

Photo: Tomohiko Tagawa

©Real Sound Book

-300x200.jpg)