東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクト2024

(東京藝大×〈みずほ〉「アートとジェンダー」共同研究プロジェクト)

採択企画レポート

ローカルで、息の長いクィアコミュニティをつくるために

キュレーション教育研究センター(CCS)とみずほフィナンシャルグループは、本学卒業生・修了生対象の企画公募事業「I LOVE YOU」プロジェクト2024を共同で実施しております。

本レポートでは、2024年度に採択した企画のひとつ「土弄りのお色直し(つちいじりのおいろなおし):土着の伝統文化をクィアに着熟すための催し」について、企画内容から実施の様子について報告します。

企画概要

タイトル:土弄りのお色直し

内容:愛媛県松山市にてクィアをテーマにしたレクチャーと上映会、ワークショップを実施しました。戦前の文化をジェンダー視点から再考し、地方に根ざした新しいコミュニティや文化の可能性を模索することを目的としました。

各回の実施概要

2月11日 伝統とジェンダーの講演会

会場:教育会館

講演①高畠華宵作品に見る近代日本女性の諸相ーこれが彼女の生きる道⁉ー

登壇者:高畠麻子(高畠華宵大正ロマン館 館長)

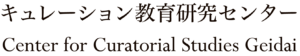

講演②クィアに読む 噛み付くように読む 地元を読む

登壇者:近藤銀河(美術家)

2月23日 クィアの上映会と舞踏会

会場:教育会館

「染色体の恋人」上映会 ゲスト:矢野ほなみ

アンティーク着物でクィア舞踏会 ゲスト:宮﨑玲奈(劇作家・演出家)

美術学部先端芸術表現専攻を卒業した元岡奈央(もとおか なお)さんは、現在、元岡さんの地元の愛媛を拠点に活動をしています。地元で、ローカルなクィアコミュニティをつくる。それを大きな目的とし、クィアに関するレクチャーとワークショップシリーズ、「土弄りのお色直し:土着の伝統文化をクィアに着熟すための催し」が企画されました。

クィアとは、性的マイノリティや既存の性の枠組みにあてはまらないひとびとを指す言葉です。元岡さんの問題意識は、地方でのクィアコミュニティのあり方でした。クィアコミュニティの多くは都市に集中しており、郊外、ひいては地方で展開するコミュニティが少ないのが現状です。また、コミュニティの少なさと比例して、地方では旧来の価値観や固定観念が根強い傾向があります。

しかし地方だからといって、その土地にクィアが存在しないというわけではありません。本企画では、クィアとして存在しづらい地方だからこそ、みんなが安心して存在できるコミュニティをつくることが目指されました。

実施に向けて

申請段階では、クィアをテーマにした映像作品の上映会、レクチャー、ワークショップのイベント3本に加え、アーカイブの作成までもを含めた内容で提出された本企画。コミュニティを形成するために、手数を多く企画を打ちたいという思いや、元岡さんご自身の興味関心の幅広さと切実が伝わってくる企画書でした。しかし、息の長いコミュニティを目指す場合、息切れを起こさないことも重要です。そのため、CCSスタッフ、みずほメンターを交えた初回ミーティングでは、それぞれの企画の目的を確認し、今年度やること、次年度以降に継続的に行うことの整理を行いました。ミーティングを経て、今年度の目標は、クィアコミュニティを作るための仲間探しに設定。目標に沿って、企画の内容や広報手段を決めていきました。

最終的に企画内容をブラッシュアップし、2日間のイベントを実施することに決定。1日目はレクチャー、2日目は上映会とワークショップを行うことになりました。また、アーカイブも作成し、その発行は次年度を目指すなど、企画者本人が無理なく活動を続けていけるようなスケジュールをともに考えました。

2025年3月にプライドパレードが実施された愛媛県。クィアへの関心が高まりつつありますが、果たしてどのくらいの人が関心をもってこの企画に参加してくれるのか、手探りで広報活動を行いました。知人・友人への声掛けはもちろん、県内の大学やプライドパレードの関係者、また会場である教育会館を利用している劇団など、文化活動を行う団体にも積極的にアプローチをしました。みずほメンターにも、みずほ銀行松山支店でのチラシ配架、ロータリークラブへの周知など、広報協力をしていただきました。その積極的な広報活動が功を奏し、1日目の講演には12名ほどの参加者が集まりました。

2月11日開催の様子

2月11日 伝統とジェンダーの講演会

1日目は講演2本立てというプログラムでした。最初の講演は、「高畠華宵大正ロマン館」の館長である高畠さんを講師にお招きし、愛媛県出身である画家・高畠華宵についてレクチャーをしていただきました。生い立ち、画風の変遷、代表作と時代の流れ、またクィアという視点から華宵の作品や華宵自身を読み解く試みもありました。商業イラストによって女性=良妻賢母というイメージを生み出してきた華宵。しかし並行して、モダンガールや女学生など、規範からはみ出していく女性像も描き続けた側面も明らかになりました。

高畠さんによる講演の様子

続けて、アーティスト近藤銀河さんによる「クィア・リーディング」についての講演が行われました。クィア・リーディングとは、異性愛中心の世界を批判的に読み替えていく試みのことです。地方出身である近藤さんも、元岡さん同様、非都市でのクィアのあり方について課題を感じていたと話します。都市ではルーツと切り離されたクィアたちがディアスポラを形成していく一方、地方や地元ではルーツと切り離すことは簡単にはいきません。今までのクィアコミュニティでは、地域性を見過ごされているのではないかという課題が指摘されました。

近藤さん(オンラインで参加)の講演と、進行を務める元岡さん(左)

講演後は参加者が3つのテーブルにわかれ、ディスカッションを行いました。「かなり専門的なレクチャーに面食らった」という率直な声もあった一方で、自身も愛媛で暮らす中でクィアのあり方に疑問を持っているという話や、ご自身の取り組みをクィアな活動と捉えて語り直す方もいたりと、関心が高い方が多く参加していたことが伺えました。

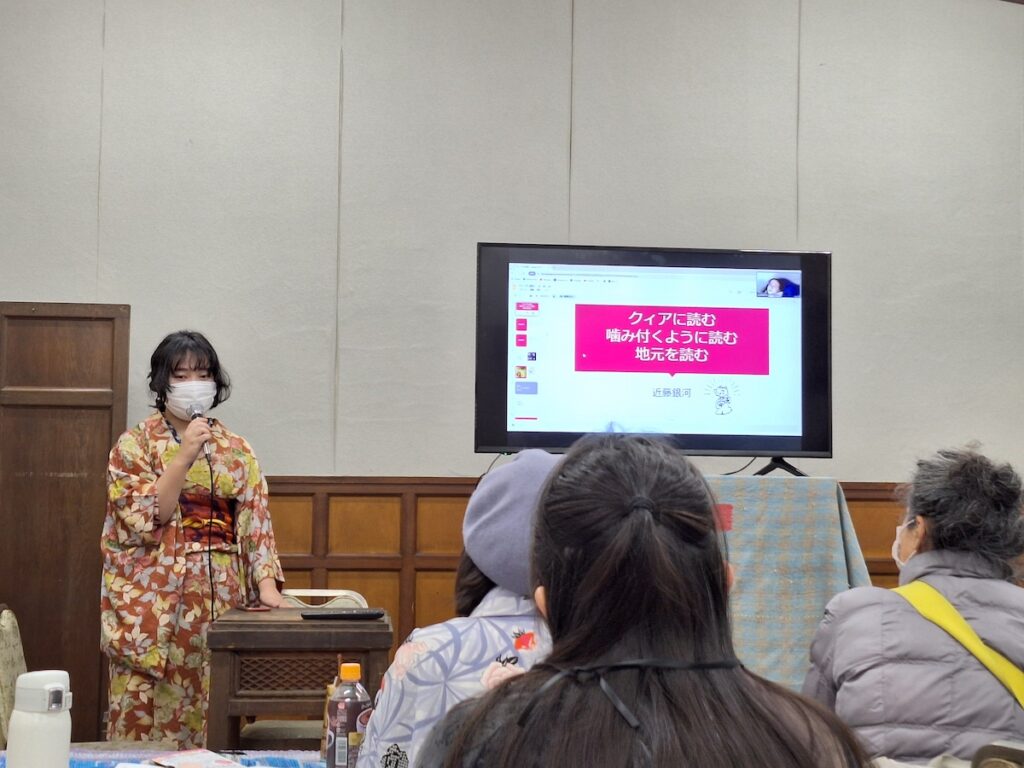

2月23日 クィアの上映会と舞踏会

2日目は、クィアをテーマにした映像作品の上映と、着物を身にまとうワークショップを実施しました。執筆者は現地へ伺うことができなかったのですが、上映会には15人、ワークショップには5人が参加したそうです。11日の講演会から継続して参加した方がいるなど、クィアへの関心が高い方が集まったという報告を共有していただきました。

上映会の様子 写真:桑嶋燦(Kuwashima Aria)

クィア舞踏会の様子 写真:桑嶋燦(Kuwashima Aria)

2日間ともデリケートなトピックを扱うため、場づくりには十分な配慮が必要とされました。そのため、実施前はCCSスタッフやみずほメンターと何度か打ち合わせを行い、イベント当日はグランドルールを設定しはじまる前に参加者全員に共有すること、助けが必要な場合には他のスタッフとすぐに連携できる体制を整えることなどを確認しました。しかし、CCSとしても、安全な場づくりに関するノウハウが少なく、提案できる対処法が限られていたことが悔やまれました。安全な場を担保するためのルール作りや、事例の共有・リサーチは、CCSにとっても企画者にとっても、今後の課題だと考えます。

会場となった教育会館

愛媛県には、高畠華宵をはじめとした大正ロマンと称される文化が息づいている一方で、クィアや新しいジェンダー観の導入はこれからの可能性を秘めた段階です。地元の歴史と紐づけつつ、ローカルなクィアのあり方を模索できないか。それが各企画に通底する元岡さんのモチベーションでした。自身も大正文化が好きだと語る元岡さん。イベント時には着物を着用し、歴史ある建物を会場にすることで、地元の歴史とクィアコミュニティの形成が地続きであることを強調しようとしていたように感じました。

2日間のイベントを通して、地元愛媛県で価値観を共有できる仲間が見えてきた様子。まだまだ課題は多く残りますが、新たなコミュニティの芽がこれから逞しく育まれていくことを願います。

文:屋宜初音